「クリシェとしてクィアの人物は悲劇・死に結び付けられやすい」「表現は現存するステレオタイプ・差別を助長しうる」という社会的・歴史的な背景を踏まえた時に、とりわけクィアへの偏見が根強く残る日本社会の中で、“クィアの死”を描くことができるのか、というのは本作の課題でした。

今もなお、クィアにとって死が隣接する社会に生きる(その社会を持続させてしまっている)私たちは、「センセーショナルで」「現代的な」「社会課題を掘り下げた」的な言葉とともに無思考にクィア並びにマイノリティを描くことの攻撃性や権威性を常に指摘されるべきです。開き直って「それでもなお表現の自由を遵守すべし」と宣誓するような態度をとるのではなく、どれだけ言葉を尽くしても非当事者による簒奪の再生産になりうるということと向き合い続けるしかありません。

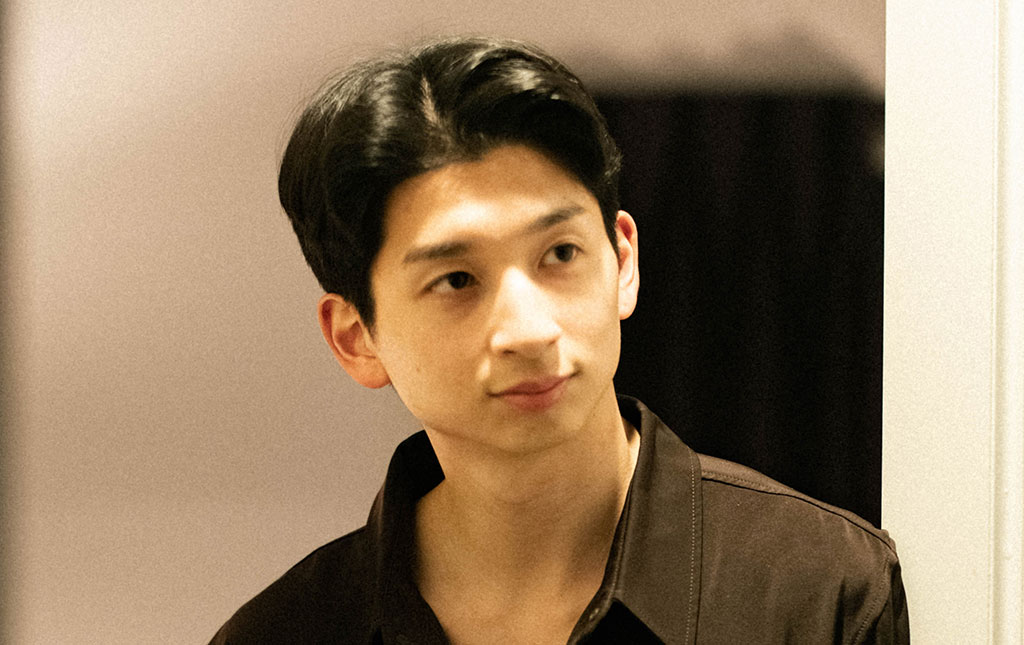

本作の健流というキャラクターはクィアであり、彼は自殺をします。

フィクショナルな物語(作劇者が自由にキャラクターを生み出せる)で、なぜ健流はクィアであったのか?

それを製作者として言葉にするところから始めたく、この文章を書いています。しばしお付き合いいただけると嬉しいです。

プロデュースをした『世界は僕らに気づかない』という作品では、フィリピンダブルでゲイの主人公とそのパートナーが幸福な結末を迎えます。

監督の飯塚花笑さんとは何度も議論をして「主人公たち(クィア)は絶対に幸せな結末にしましょう」と決めて、「悲劇的な展開」という形でクィアのキャラクター及びその人生を消費しないように作劇を積み重ねていきました。

今でもその結論は間違っていないと信じています。

同時に、『世界は僕らに気づかない』の公開や反応を通して、フィクションの中でどうやって(現実社会で達成されていない)幸福を描きうるのか?はそれまで以上に考えていくことになりました。

悲劇性を強調することは現状追認で差別を助長することであり、悲劇性を排除することは現実で起きていることを無視することである。

作劇のために何かを選択しなければいけませんが、そのグラデーションの中でどんな選択をするのかには常に迷いがあり、何か歯切れのいい答えを持つこともできておらず、その度に立ち止まってしっかり考える、ぐらいしか結論は出ていません。

しかし、1つの作品で全てを完全に達成することはできずとも、それぞれの視点でそれぞれの物語を紡ぐことで総体として多様な世界の存在を提示できることはできますし、それが映画表現の豊かさだとも信じています。

『世界は僕らに気づかない』では見えなかった世界を、『そこにきみはいて』で表現したように(当然その逆も然りです)、横断的に継続的にクィアの物語を描くことでその豊かさを達成する一助になればと思っています。

『そこにきみはいて』の話に戻りますと、健流の自殺が「悲劇的な死」であったのかどうか。

原案となった短いテキストは、健流がクィアであり自殺をしてしまうことを想起させるものではありましたが、主眼としては「他者とのわかりあえなさ」として受け止めました。

どれだけ近しくても、心を許した相手でも、ふとした瞬間にどうしようもなく一人であること・孤独であることに気付く恐怖みたいなものは誰しもが経験しうる感情です。しかし、とりわけマイノリティにとっては、自分を取り巻く社会のあちこちから孤独であることを突き付けられる状況が日常的に存在し、より切迫した問題です。

自分を抑圧する家族・社会の中で、それでも抑えきれない欲動とそれをどこにも誰にも打ち明けられない絶望があり、その中で健流は死を選びます。しかし、彼の死の理由は誰にもわかりません。

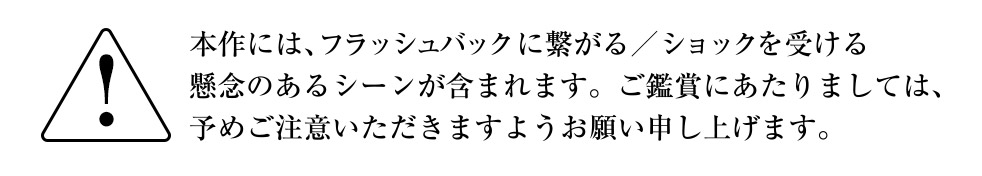

健流の婚約者であり主人公の香里は、劇中で呼称は使用していませんが「アロマンティック・アセクシュアル」です。香里が日々の生活の中で否応なく投げかけられる「レッテル」と、他者に理解されない絶望は、健流の絶望とリンクする部分もありますが、そんな香里でも健流の死の理由を掴みきれません。

全く同じ経験をしている人間はいないので、誰しもがそのわからなさを抱えながら生きていくしかないのですが、それはとても苦しいことです。「なぜ?」は人の心を蝕んでいき、それを取り除くために香里は、健流の痕跡を探っていきます。

ここから先は映画をご覧になっていただければと思います。

香里と健流には、それぞれに固有の「名付けようのない感情」があります。それは2人のセクシュアリティだけに依存するものではありませんが、不可分でもあります。

そのかき消されてしまうかもしれない、大きな声にはなりえない、輪郭もはっきりしていない、けれど確実に存在する感情は、映画というアートフォームが最も適切に掬い取ることができると思っていますし、その感情が必要な人に届けるために、この映画を製作しました。

それはクィアのキャラクターが抱える痛み、感情、境遇を誰にでもある感情とすることではなく、その固有性・異なりを映画の中に見出すことで、自分自身でも気付かなかったかもしれない感情と向き合っていくきっかけとなればとても嬉しいです。

『そこにきみはいて』は、死の理由に近接しようとすることで逆説的に死者との深い断絶と向き合うことになってしまった残された者たちが、どうやって自分たちの生を取り戻していくかを描いています。

本作をご覧になった皆様が、香里と健流の物語を通じて対話や議論をしてくださることで、より豊かな社会を実現できればと思います。